文化櫥窗:泰國水燈節:讓願望隨水漂流的夜晚

次閱讀

燈火與河流之間的祈願

水燈節最早可追溯到素可泰王朝(約西元13世紀),當時的泰國社會深受印度文化影響,節慶原本是敬拜印度河神「恒河女神」的儀式,用以感謝水的滋養,同時對於人類對汙染了水源祈求原諒。它的起源其實是婆羅門教或印度教系統的祭水儀式,而非佛教本身,但隨著泰國成為佛教國家,水燈節逐漸被融入佛教文化中。

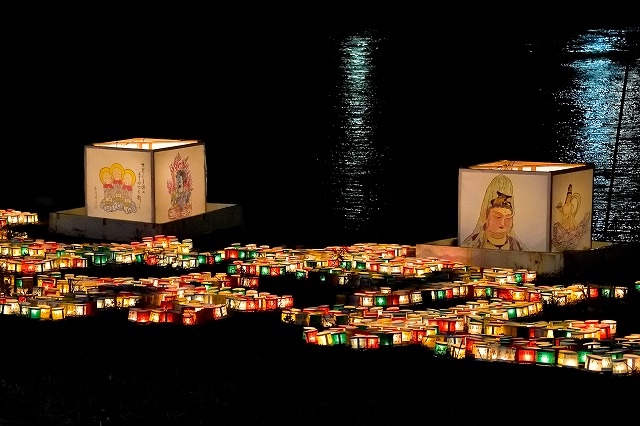

每年十一月的滿月夜(佛曆12月15日),泰國的河川都會亮起無數盞柔光,迎接水燈節的到來。人們在河畔親手製作以香蕉葉與花朵為底的小船,點燃蠟燭與香枝,輕輕放入水中,讓思念、歉意與心願隨著水波遠去。人們除了向水神致謝,也會在當天紀念佛陀在月夜渡河的故事,懺悔煩惱與罪業,祈求來年平安與福報,這與佛教「放下執念」「修善積德」的教義相符。

從感恩到祝福:文化的柔軟核心

對泰國人而言,水燈節不只是節慶,更像是心靈的儀式。那一盞漂浮的燈火,象徵的是「放下」。有人放下舊年的煩惱,有人祈求新的開始,也有人將思念傳送給遠方的親人。燭光在水面搖曳,彷彿時間也慢了下來,緩緩勾起了人們心中對自然的敬意,對生活的溫柔。

清邁的夜空,常在水燈節同時施放「天燈」,萬盞燈火天際飛舞,與河面上的水燈遙遙呼應;而曼谷的昭披耶河畔,擠滿了手捧花燈的市民與旅人,沿河閃爍的燈火,構成一條金色緞帶;至於古都素可泰,則以遺跡與佛塔為背景,燈影搖曳在千年古城之間,令人屏息。

隨著環保意識提升,水燈材料也有在轉變。過去以泡棉或塑料製作的水燈容易造成污染,如今多以香蕉幹、竹片、麵包等天然材質取代,不僅可分解,魚兒還能啃食。許多學校與社區甚至舉辦「環保水燈比賽」,讓文化與環保並存,讓祝福不再成為環境負擔。

光影的國度,走向國際

對許多台灣人來說,十一月的泰國正是旅遊旺季,從桃園直飛曼谷或清邁,短短三、四小時就能抵達。不論成為企業員工旅遊、外籍移工文化之旅,甚至是家庭自由行,水燈節都是值得參與的節慶體驗。許多在台的泰國移工,即使身在台灣,當夜也會於宿舍或河邊自製水燈,懷念家鄉、祈求平安。

水燈也不只在泰國。越南的水燈,據傳是在十七世紀時,由日本德川家康將軍的貿易船所引入。到了今天,古城會安還保有施放水燈祈福的傳統,還認證為世界遺產。日本則是多在盂蘭盆節中施放水燈。台灣也有小規模的水燈節活動,今(2025)年11月29日,台北真如佛教基金會於美堤河濱公園(基16號水門)舉辦。信仰佛教的泰國、越南移工朋友也都可以參與。

願光與水帶來柔軟的力量

在滿月與燭光之間,水燈節提醒我們:感謝自然、珍惜當下,放下過去,迎向明亮的未來。那漂流的一盞燈,不只是泰國人的祈禱,也象徵著每個人心中對「重新開始」的渴望。企業能在這段期間安排活動或致意,不僅能增進移工情感,也展現對多元文化的尊重與包容。